Биологи из Австралии и США с помощью моделирования обнаружили, что, когда индийские афалины охотятся с губками на роструме, акустические свойства эхолокационных сигналов меняются. Это, вероятно, осложняет поиск добычи и объясняет, почему навык такой охоты встречается довольно редко, требует длительного обучения и передается лишь по вертикали — от матерей к детенышам. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Небольшая субпопуляция индийских афалин (Tursiops aduncus) в заливе Шарк в Западной Австралии регулярно надевает губки на рострум и с их помощью исследуют морское дно в поисках добычи. Это, вероятно, позволяет им защитить рострум от повреждения о камни и ракушки, которыми усеяно дно, а также снижает вероятность получить травму, наткнувшись на скорпен или скатов. Но помимо того, что губки используют лишь пять процентов от популяции, этот навык передается только по материнской линии и в основном самкам, а на его освоение требуются годы. Согласно одной из гипотез, широкого распространения охоты с помощью губок не происходит из-за того, что губка, надетая на рострум, нарушает эффективную передачу и прием эхолокационных сигналов — основного способа ориентации и поиска пищи для дельфинов. При этом раннее было показано, что во время охоты с губками дельфины не прекращают использовать эхолокацию — то есть, по всей видимости адаптируются к изменению сигналов, которые теперь проходят не только через воду, но и через тело губки.

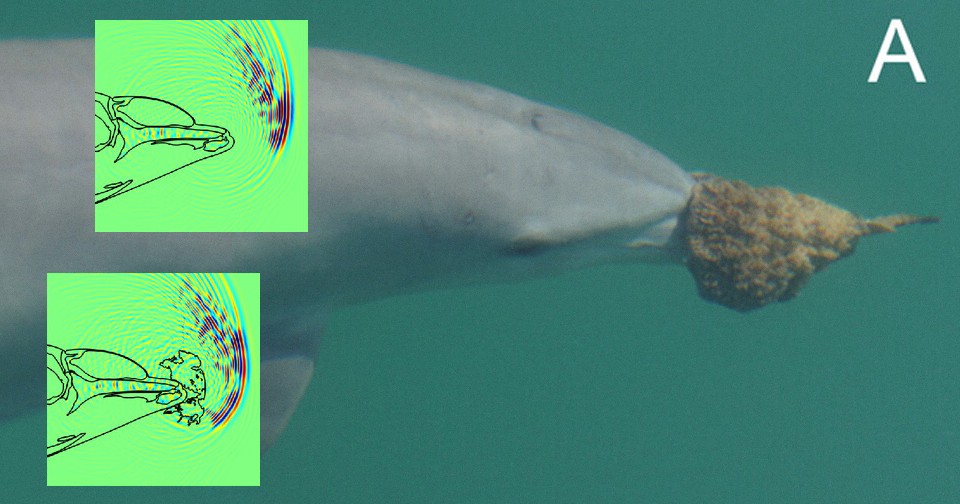

Команда ученых во главе с Эллен Джейкобс (Ellen Jacobs) из Джорджтаунского университета использовала метод конечных элементов, чтобы воссоздать изменения звуковых волн, проходящих через ткань губки. Этот метод позволяет моделировать звуковые поля, чтобы спрогнозировать поведение звука в различных средах. Ученые создали цифровые модели двух видов губок, используемых дельфинами: Echinodictyum mesenterinum и Ircinia spp. Одна из губок имеет коническую форму, как бы продолжающую рострум, а другая — овальную, которая сильно изменяет форму головы афалин.

Моделирование показало, что в случае с губками Echinodictyum форма звуковой волны почти не отличается от той, что была бы без губок. Однако в 0,8 метра от рострума наблюдается более высокий среднеквадратичный уровень сигнала. Когда отраженный сигнал возвращается, губка разделяет волну немного раньше, чем рострум без губки, а форма волн и их пиковая амплитуда в области нижней челюсти, которая и принимает сигнал, остается примерно такой же. С губками Ircinia сигнал изменяется сильнее: среднеквадратичный уровень сигнала на расстоянии 0,8 метра от рострума и пиковая амплитуда снижаются. В момент возвращения сигнала к роструму среднеквадратичный уровень сигнала также снижается почти на 9 децибел, а длительность сигнала увеличивается. Измененное эхо может приводить к неточным оценкам расстояния до добычи, но, по всей видимости, это компенсируется мастерством и опытом дельфинов, а также тем, что во время охоты с губкой это расстояние и так не бывает большим.

Ученые также отметили, что акустические свойства сигналов меняются каждый раз, когда дельфин снова надевает губку, что вынуждает его снова и снова адаптироваться к изменениям. Последние 35 лет наблюдений за афалинами в заливе Шарк показали, что в 70 процентах случаев они используют именно Echinodictyum, на Ircinia приходится около 20 процентов, и еще десять — на другие виды. Очень похоже, что это связано с тем, что с губками Echinodictyum сигнал искажается меньше всего.

Авторы заключили, что описанное искажение эхолокационных сигналов может объяснить редкость этой техники охоты и отсутствие горизонтальной передачи — даже когда дельфины, не охотящиеся с губками, наблюдают за мастерами такой охоты. Также ученые предположили, что охота с губками распространена именно среди самок, поскольку молодые самки тратят больше времени на развитие навыков поиска пищи, а самцы — на развитие и поддержание социальных связей.

Впрочем, раннее ученые выяснили, что охота с помощью губок не влияет на социализацию самцов, поскольку в таких случаях они нередко охотятся вместе.