С ростом температуры почвы на четыре градуса в зависимости от положения в рельефе тропические леса начинают выбрасывать на несколько или даже несколько десятков тонн углекислого газа больше. Это означает, что прогнозы грядущих выбросов этих экосистем при потеплении были занижены в несколько (от двух до семи) раз. При этом рассчитывать на компенсацию этого за счет запасания углерода в почве не приходится — почвенное дыхание усилится, но баланс биоты сместится в сторону менее чутких к потеплению и энергоэффективных микроорганизмов. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

Для тропических лесов характерно интенсивное почвенное дыхание — то есть выделение углекислого газа организмами, обитающими в почве. Теплые и влажные условия здесь способствуют большому разнообразию почвенных обитателей и ускоряют их метаболизм. В будущем для этих широт прогнозируется рост температуры воздуха вплоть до шести градусов Цельсия, что может сдвинуть баланс почвенного дыхания и увеличить выбросы CO2 в атмосферу — то есть усилить и без того выраженное потепление.

В литературе описано немало результатов лабораторных экспериментов, в которых тропическую почвенную микробиоту помещают в новые условия, вовсе не редки, но они плохо отражают в реальность, в которой микробы испытывали бы потепление не в одиночку, а в окружении огромного количества живых корней и в условиях сохранной почвенной структуры. Ученые под руководством Таны Вуд (Tana Wood) из Международного института тропического лесоведения Американской лесной службы провели первый полевой эксперимент по длительному нагреву почв в тропическом лесу на северо-востоке Пуэрто-Рико.

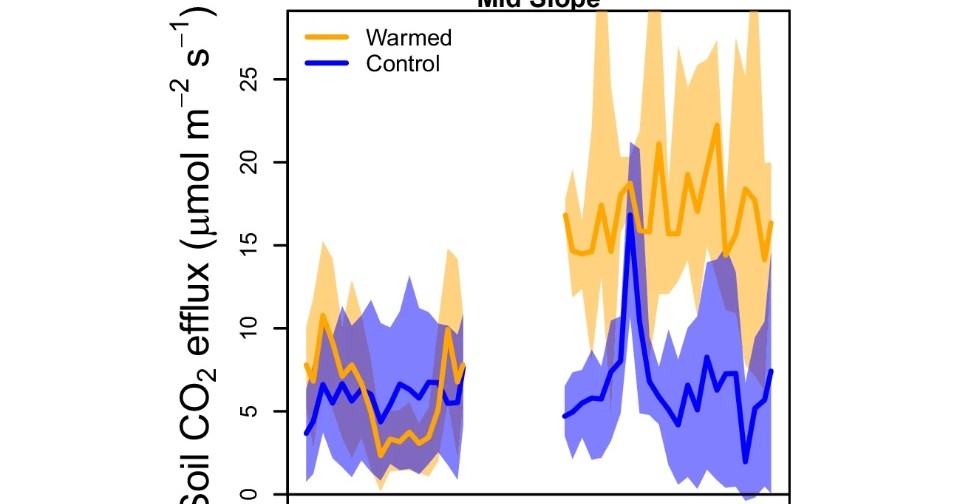

С помощью инфракрасных нагревателей авторы на четыре градуса повысили температуру почвы на глубине 10 сантиметров на трех шестиугольных участках площадью по 12 квадратных метров. Еще три аналогичных участка сделали контрольными, то есть нагрев там не проводили. Почвенное дыхание оценивали измерением потоков углекислого газа в течение года. Температуру и влажность почв отслеживали через датчики на глубинах 10, 30 и 50 сантиметров.

В ответ на потепление почвенное дыхание усилилось на 42-204 процента: слабее всего посреди полого склона и сильнее всего на его вершине. Вместе с этим выбросы углекислого газа у подножия выросли на 6,2, на середине склона — на 9,7, а на вершине — на 81,7 тонны CO2-эквивалента с гектара в год. Авторы отметили, что в умеренных широтах нагрев почв не приводил к росту дыхания более чем на 31 процент, и аналогичные данные использовались в прогнозах для тропиков. Полевой эксперимент свидетельствует о том, что при будущем потеплении климата выбросы из тропических лесов могут оказаться в два-семь раз выше, чем считалось ранее.

При этом после шести месяцев нагрева живая биомасса тонких корней в почве снизилась на 32 процента, а микробная биомасса, напротив, выросла на 50 процентов. Запасы углерода в почве на фоне всех этих изменений больше не стали. Авторы объяснили это снижением температурной чувствительности почвенного микробиома: в нем стали преобладать микроорганизмы, которые лучше приспособлены к высоким температурам, и дальнейшее потепление уже не может линейно ускорить их метаболизм и усилить накопление углерода в почве.

Если климат станет более теплым и концентрация углекислого газа в атмосфере вырастет, то логично было бы предположить, что растения в ответ на это активнее разрастутся и поглотят часть излишков CO2. Однако, судя по всему, такой исход маловероятен. Во-первых, их будет ограничивать дефицит азота, запасы которого в почвах ранее переоценили в пять раз, во-вторых, потепление может снизить эффективность фотосинтеза — такой эффект уже наблюдается в лесах Индии, хотя площадь листьев в них увеличилась.