Американские физики разобрались в том, как во время нарезания лука образуются брызги сока, заставляющие наши глаза источать слезы. Для этого ученые засняли полет капель и обнаружили, что лук не выбрасывает слезоточивое вещество одним рывком — сначала происходит короткое извержение, а затем более медленная фрагментация жидкости на микроскопические капли. При этом тупое лезвие при быстром разрушении луковых клеток значительно увеличивает количество и скорость выделившихся капель по сравнению с медленным нарезанием острым ножом. Эти наблюдения экспериментаторы подтвердили механической моделью разрезания и подсчетом энергетического баланса системы. Результатами исследователи поделились в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Если разрезать лук, то из разрушенных клеток выделятся сернистые соединения, которые из-за ферментативных реакций на воздухе превратятся в S-оксид пропантиала. Это вещество и несет всю ответственность за слезы того, кто нарушил целостность луковых тканей (подробнее об этом рефлекторном механизме можно прочесть в материале «На мокром месте»). Обычное испарение этого раздражителя не объясняет скорость и интенсивность, с которой глаза реагируют во время нарезания лука — следовательно, S-оксид пропантиала должен попадать в воздух за счет какого-то другого механизма, например, аэрозольного распыления. Однако до сегодняшнего дня ученые не обращали должного внимания на этот процесс.

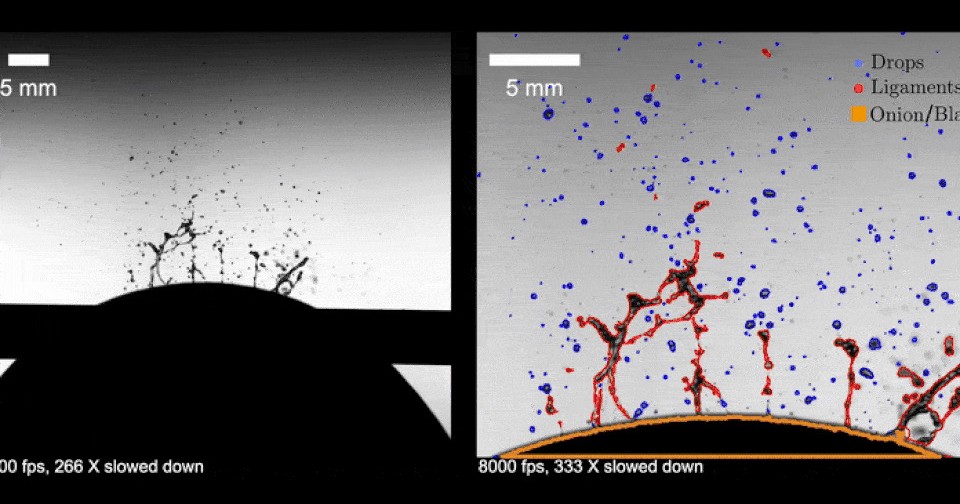

Физики из США под руководством Сонхвана Юнга (Sunghwan Jung) из Корнеллского университета изучили, как разбрызгивается жидкость во время резки лука. Для этого ученые собрали маленькую гильотину с регулируемой скоростью и толщиной лезвия — последнюю авторы работы отрегулировали с помощью точильного камня, добившись диапазона толщины примерно 1-20 микрометров. Полет капель экспериментаторы записали на рапидную камеру с частотой 5000-20000 кадров в секунду.

Исследователи заметили, что сразу после разрыва луковых клеток из них вылетают капли с начальной скоростью от одного до сорока метров в секунду — эти первичные выбросы распадаются на сотни более мелких капель в течение первых двадцати миллисекунд полета. Наблюдаемую фрагментацию авторы работы разделили на два последовательных этапа: первый — начальный резкий разрыв со скоростью образования капель около 11,5 ± 0,3 кубических миллиметров за миллисекунду, второй — более медленный со стабильной скоростью примерно 4,8 ± 0,1 кубических миллиметров за миллисекунду. При этом физики отметили, что характер разрыва на первом этапе подчинился модели неустойчивости Рэлея — Плато, а скорость самых маленьких капель не уложилась в общее нормированное распределение скоростей. Последнюю особенность исследователи объяснили влиянием воздушных потоков, образованных падающим ножом.

Общее количество выброшенных капель выросло в четыре раза при увеличении скорости падающего лезвия 0,44 до 2,03 метров в секунду, а расширение режущей кромки от 0,91 до 13,3 микрометра повысило число капель в сорок раз. Наряду с этим ученые увидели сублинейную корреляцию между кинетической энергией вылетающих капель и скоростью лезвия: хотя на первый взгляд эта энергия должна линейно зависеть от кинетической энергии лезвия, значительная часть последней рассеялась во время резки из-за вязкоупругих свойств среды.

Помимо этого, физики построили механическую модель разрезания, в которой нож представили полубесконечной плоскостью, а лук плоской поверхностью (такое приближение ученые сделали из-за того, что размер зоны напряжения оказался намного меньше радиуса кривизны луковицы). Ключевым отличием от классической проблемы перпендикулярного разреза стала слоистая структура лука: пока нож давит, но не разрывает крепкий внешний слой эпидермиса, внутренний мезофилл постоянно сжимается, накапливая большое количество энергии, подобно сжатой пружине. Сразу после разрыва накопленная энергия резко высвободилась и разогнала вылетающие капли жидкости до высоких скоростей, при этом более тупое лезвие вдавилось глубже перед разрывом, дополнительно увеличив запасенную энергию.

Проведенные эксперименты, а также численное моделирование позволили физикам сделать окончательный вывод: для уменьшения количества брызг и их скорости (и соответственно, слезоточивого эффекта) следует резать лук как можно медленнее и максимально острым ножом. Авторы работы дополнительно подчеркнули, что сорта лука с более толстыми слоями должны выбрасывать намного больше аэрозоля во время разрушения, а распространенное мнение об охлаждении лука перед нарезанием с высокой вероятностью не приводит к уменьшению брызг из-за увеличения хрупкости клеточных тканей при снижении температуры.

Нарезание лука — не единственное, что интересует физиков в кулинарии. Например, мы уже писали о том, как ученые приготовили идеальный соус для пасты качо э пепе (и даже потом получили за это Шнобелевскую премию).